Mémoire | Film

L'irréparable - 1995, le discours du Vél d'Hiv - Dominique Missika, Caroline du Saint, Thomas Zribi

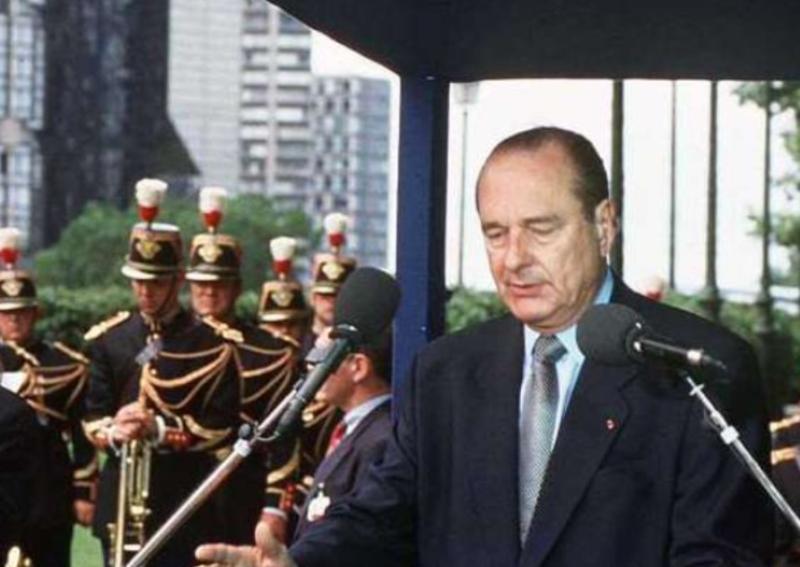

Les mots ont parfois un pouvoir unique au point de changer le cours de l'histoire : “Il est, dans la vie d’une Nation, des moments qui blessent la mémoire et l’idée que l’on se fait de son pays. Ces moments, il est difficile de les évoquer, parce que l’on ne sait pas toujours trouver les mots justes pour rappeler l’horreur, pour dire le chagrin de celles et ceux qui ont vécu la tragédie.” C’est par ces termes que Jacques Chirac, tout juste élu Président, débute le 16 juillet 1995 lors de la commémoration de la Rafle du Vél d'Hiv, l’un des discours les plus célèbres de l’histoire de la Vᵉ République.

Par ce discours, Jacques Chirac reconnaît les responsabilités de la France dans la déportation et l’extermination d’environ 76 000 Juifs qui vivaient sur son territoire. Il rompt ainsi avec le silence et les non-dits pesant sur ces crimes, et signe la fin d’un débat politique et historique qui a duré plus de cinquante ans.

Dans les années 1950, seules les associations de déportés commémoraient boulevard de Grenelle, à l'emplacement de l'ancien vélodrome d'hiver, dans l'indifférence générale, chaque 16 juillet la rafle de 1942. Comme le rappellent les historiens Laurent Joly et Henri Rousso, il faut attendre 1967 et la parution du livre de Claude Lévy et Paul Tillard La Grande Rafle du Vél d'Hiv, qui rencontra un grand succès public, et les dessins de Cabu pour qu'éclatent au grand jour le rôle des gendarmes français et le sort particulièrement cruel fait aux enfants dans ces deux jours de l'été 1942. La détresse des enfants, Rachel Jedinak, survivante de la rafle, dont le témoignage ouvre le documentaire, la restitue intacte 80 ans plus tard.

Ensuite, il y aura en 1971 le documentaire de Marcel Ophuls "Le Chagrin et la pitié", puis en 1972 le livre de l'historien américain Robert Paxton La France de Vichy tandis que, la même année, malgré les protestations, le président Georges Pompidou gracie Paul Touvier. Le film retrace ces étapes, donne la parole à Serge Klarfeld qui avec sa femme Beate joua un rôle déterminant pour faire juger les responsables des persécutions contre les Juifs en France. Mais aussi à l'avocat Henri Hadjenberg qui essaiera de convaincre sans succès le président Mitterrand de reconnaître le rôle de Vichy. Celui-ci refusera et sera hué lors du 50e anniversaire de la rafle. Un an plus tard, Henri Hadjenberg aura plus de réussite auprès de nouveau président, Jacques Chirac, et de sa conseillère et plume, Christine Albanel.

Trente ans plus tard, les retombées de la déclaration de Jacques Chirac sont majeures. La reconnaissance de la responsabilité de l'État français ouvre la voie à des réparations matérielles, mais aussi judiciaires. Il conduit à la mise en place de la commission Mattéoli et à la création en 2000 de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Il fait émerger pour la première fois la notion de Justes parmi les nations jusqu'à leur entrée collective au Panthéon en 2007.

D'autres réflexions se mettent aussi en place, sur l'esclavage, la guerre d'Algérie, la responsabilité française dans le génocide des Tutsi au Rwanda. Le discours du Vél d'Hiv est entré dans l'histoire, il a ouvert la voie, et, comme le rappelle la sociologue Sarah Gensburger, figure désormais dans les programmes scolaires.

Le Président Jacques Chirac à la commémoration de la Rafle du Vél d'Hiv le 16 juillet 1995 au métro Bir-Hakeim

52' / Nova productions

Ce documentaire a reçu le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Projection en avant-première

En présence de Dominique Missika, historienne, et Caroline du Saint, réalisatrice.

Mardi 24 juin 2025, 19h

Mémorial de la Shoah

17 rue Geoffroy l'Asnier

75004 Paris

Diffusion

Lundi 30 juin 2025, 20h30, sur LCP dans l'émission DébatDoc

À voir en ligne jusqu'au 26 mai 2028 sur LCP

Rachel Jedinak qui témoigne pour ce documentaire